DRG 支付改革

改革背景与必要性

DRG支付模式运作机制

DRG支付改革带来的影响

对DRG/DIP医保支付改革的解读

中国的医保支付目前DRG和DIP模式并存,统称为DRG/DIP模式。在2022年全国铺开试点以后,192个地区采用了DRG支付,190个地区采用了DIP支付,天津和上海同时试点DRG/DIP。

Q: 中国在什么背景下开始试行DRG支付改革?

A: 医保基金在原有支付模式下不可持续。原因有三点:

• 人口结构变化:老龄化加剧,缴费人群减少,退休人员增多,灵活就业人员参保率低。

•支出端压力增大:新技术新药品涌现但价格高,大医院虹吸患者但价格高,慢性病患者增加。

•监管难度大:医院存在过度医疗、欺诈骗保和资金使用效率低的问题。

Q: 什么是DRG?

A: 简单来说就是包干制。医保管理部门对诊断进行分组,同一组诊断,医保支付的费用是固定的,不管实际花了多少,医保就给这么多钱。DRG的目的是为了控制医院过度治疗,消耗医保资金。住院的病人才适用DRG,门诊依然是按项目收费。

DRG最初的设想是:在包干制下,医院有赚有赔,结余自己留用、超支自己分担,总体来说收支平衡,还能推动公立医院主动推进结构优化,控制成本支出。

Q: 对医院来说,DRG和过去的支付模式有什么不同?

A: 过去患者在就医中产生的耗费都由患者主动承担,发生了多少费用,医保就按比例支付多少补偿,风险由医保部门承担。 DRG模式下,风险由医保部门转移给医院自身,医院担心治疗成本无法得到全部补偿。

Q: DRG试行后暴露出了哪些问题?

A: 暴露出以下几个主要问题:

• 轻症住院病人增多,因为轻症治疗成本低,收治住院后医院能从DRG获得利润,这导致大医院过度扩张,以增加床位收治轻症住院创收,增加了医保基金的支出。

• 医院让患者分解住院,把一次住院改成多次住院来创收。

• 医院让患者提前出院,以节省成本。

•医院担心超过医保分配额度从而降低绩效收入,于是推诿无利可图的重症患者,或者以门诊代替住院。

• 医院故意抬高病组编码。

• 许多大型设备和手术项目无法开展。“极端的情况是患者胃部的癌细胞转移到了肝脏,需要两个部位都做手术切除肿瘤,我们也不想让患者做一次手术住一次院,但没办法,不然只能医院赔钱。”

• 转型的阵痛期比预期更长。在医疗服务价格补偿机制未到位、薪酬体系未理顺的前提下,单收紧医保基金的口子,伤害了医生的积极性(一些医院的医生收入降低)。

Q: 什么是DIP?与DRG相比有什么不同?

A: DIP由中国原创,利用大数据给"疾病诊断+治疗方式"赋予一定的分值点数,结合医保基金总额确定付费标准,分组更细化,数量也更多。

与DRG相比,最大的不同是增加了“分值点数”的概念,不按诊断支付,而是按病种分值支付。因为大医院的运营成本(包括人力成本、设备成本等)比小医院更高,点数和钱的兑换比例目前是浮动的,相同的点数,大医院能兑换更多的钱。未来的目标是建成完善的分级诊疗制度,浮动点数也改为固定点数,让小病和常见病患者都去基层医院,疑难杂症再来大医院。

Q: DRG/DIP如何推动分级诊疗?

A: 医保实行“同病同治同价”,通过以下机制推动分级诊疗:

• 相同的病种,基层医院和高级医院获得的点数相同,大医院收小病和常见病患者无利可图,遏制大医院过度扩张的趋势。

• 基层医院报销比例更高,挂号费用更低,用这种方式引导小病和常见病患者去基层医院治疗。

• 基层医院运营成本更低,所以收治常见病患者有利可图 。

• 完善双向转诊机制,小医院没有能力治就把患者转移到大医院治,小医院能治的大医院就送回去。

• 配套建设基层医疗机构能力,包括更新设备、小医生到大医院进修和大医院提供远程诊疗。

Q: 针对DRG/DIP暴露出的问题,医保部门打了哪些补丁?

A: 医保局采取了四项主要措施:

• 特例单议机制:特殊的病人,包干价格可以谈判,解除医疗机构收治复杂危重病人的后顾之忧。特例的比例原则上不能超过总数的千分之五。

• 预付金制度:医保基金向医疗定点机构预付1个月左右的资

金,缓解压力。

•改变薪酬分配方式:不再与项目直接挂钩,而是与CMI值、

成本控制等关键指标挂钩;优化绩效薪酬分配制度;分配方式向临床一线及高风险、高难度科室倾斜。

• 维持合理支付标准:不随治疗成本降低而下调病种支付标准,让医疗机构能够保留更多结余。

Q: DRG/DIP模式下,医院能够通过什么方式降低成本?

A: 除了通过降低医疗服务质量和运营效率来减少患者诊疗成本这种不可取的方式外,医保部门推荐以下方式:

•合理用药管理。 如果低价药能达到一样的治疗效果,则禁止开高价药;如果国产药能实现相同治疗效果,医院需尽可能开具国产药,若患者明确提出选择超过医保支付范围的高价药,超出费用由患者主动承担。

• 减少资源浪费。避免重复诊断和多次住院。

Q:医保部门推行DRG/DIP支付改革的策略是持续压低病种包干费用吗?

A: 并非如此。医保支付改革采用“费用额度管理”而非“持续压价”的策略。医保部门固定支付标准,对每种疾病设定固定的支付标准。医院对新药和新技术的使用需要在固定额度内平衡——换言之,要使用新技术新药品,就得通过以下方式在封顶额度内创造空间:a、提高资金使用效率;b、采用更高效的治疗路径;c、等待设备和药物成本自然降低。

Q: DRG/DIP改革的目标是什么?

A: 在系统层面,目标是确保医保基金可持续运行、维持公立医院的公益性质,以及为普通民众提供基本医疗保障。在就医选择方面,让普通民众可在医保范围内获得基本医疗服务,经济条件较好的患者可以选择自费就医,不受医保支付标准限制。

Q: DRG/DIP改革推进过程中,有哪些可以长期关注的地方?

A:以下四个维度的变化:

• 基本医疗保障水平的变化趋势,包括患者实际医疗费用负担情况和基本医疗服务的可及性

• 医疗服务质量的维持情况,如:诊疗规范性和有效性、患者满意度和治疗效果、重点病种的治愈率和并发症发生率

• 医护人员的收入变化情况,如:医护人员薪酬变化趋势、不同科室收入差异、绩效分配机制调整情况、一线医护人员与医院后勤人员的收入差异变化等

• 医院运营效率的提升空间

DRG的具体操作模式

DRG(Diagnosis Related Groups)即疾病诊断相关分组,是一种医保支付方式,其具体操作模式主要包括以下几个关键步骤:

数据收集与整理

医院需要收集患者的基本信息,如年龄、性别等,以及详细的医疗信息,包括诊断信息、手术操作信息、住院天数、费用明细等。这些数据是 DRG 分组的基础。

疾病诊断编码与手术操作编码

根据国际疾病分类标准(如 ICD - 10),对患者的疾病诊断进行编码。例如,对于一位患有急性心肌梗死的患者,会赋予相应的 ICD - 10 编码。

同时,对患者住院期间进行的手术和操作也进行编码,依据的是手术操作分类标准。如冠状动脉搭桥手术会有特定的编码。

DRG 分组

主要诊断选择:从患者的多个诊断中确定主要诊断,它通常是导致患者本次住院的主要原因。例如,若患者因肺炎住院,同时伴有高血压等其他疾病,肺炎就是主要诊断。

分组原则:根据疾病诊断、手术操作、年龄、性别等因素,将患者分入不同的 DRG 组。分组过程遵循一定的逻辑和规则,通常采用树状结构进行分类。首先根据主要诊断确定大的疾病类别,然后再根据手术操作、合并症与并发症等因素进一步细分。例如,单纯性阑尾炎患者会被分入一个 DRG 组,而伴有穿孔等并发症的阑尾炎患者则会被分入另一个 DRG 组。

医保支付标准制定

医保部门会根据历史数据和当地实际情况,为每个 DRG 组制定相应的医保支付标准。这个标准通常是基于该组疾病的平均治疗费用、资源消耗等因素来确定的。例如,某个地区的 “急性心肌梗死伴介入治疗” DRG 组,经过测算后确定的医保支付标准为 5 万元。

费用结算与监管

费用结算:患者出院时,医院按照相应 DRG 组的医保支付标准与医保部门进行结算。如果医院实际发生的费用低于支付标准,医院可能会有一定的结余;如果高于支付标准,超出部分可能需要医院自行承担,或者在一定范围内按照规定的比例由医保和医院共同分担。

监管:医保部门会对医院的诊疗行为和费用数据进行监管,防止医院出现分解住院、推诿重症患者、过度医疗等行为。例如,通过监测同一 DRG 组内患者的平均住院天数、费用构成等指标,来判断医院是否存在违规行为。如果发现某医院在某个 DRG 组的患者平均住院天数明显低于其他医院,且医疗质量指标也不达标,就可能对该医院进行调查和处理。

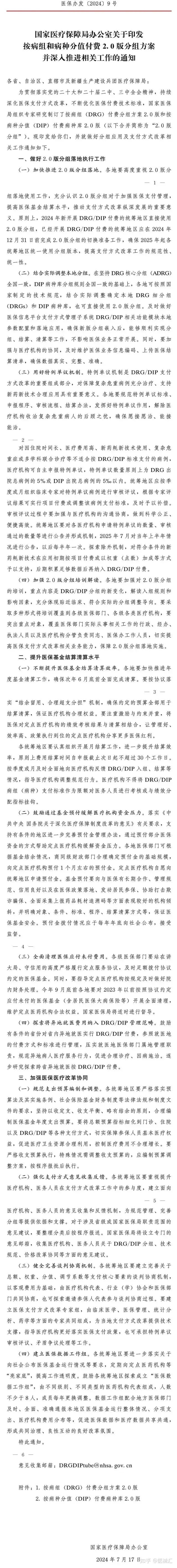

附《通知》全文:

素材来源:国家医保局,网上公开资料